Днестр в сентябре

велопоход по высоким берегам Днестра в районе Днестровского водохранилища

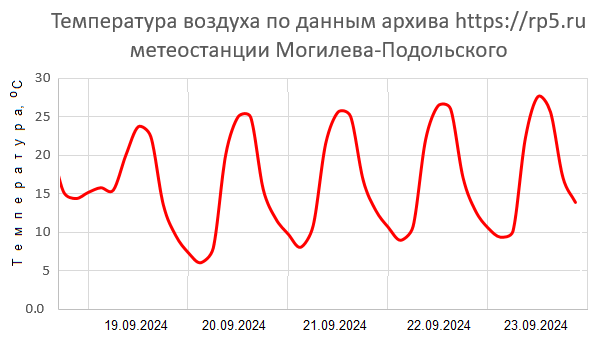

19.09 - 23.09.2024

Пройденный маршрут:

ст.Рахны-Лесовые - Могилев-Подольский - Сокиряны - Селище - Братановка - Комаров - Днестровка - Бабки - Грушевцы - Нагоряны - Ленковцы - Тарасовка - Баговица - Врублевцы - Демшин - Субич - Выхватневцы -

Кульчиевцы - Каменец-Подольский - Дунаевцы - Ярмолинцы - Хмельницкий

Протяженность активной части - 390 км, из них:

- асфальт - 296 км

- грунтовые дороги - 61 км

- тропы и бездорожье - 33 км

Продолжительность - 5 дней

Суммарный набор высоты: - 5600 м

Статистика по дням

| День | Дата | Участок | Общая протяженность, км | Асфальт, км | Неасфальтовые дороги, км | Тропы и бездорожье, км | Набор высоты, м |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 18.09.2024 | Рахны-Лесовые | 4 | 4 | - | - | 0 |

| 1 | 19.09.2024 | Рахны-Лесовые - Могилев-Подольский - Сокиряны | 115 | 115 | - | - | 1390 |

| 2 | 20.09.2024 | Сокиряны - Комаров - Днестровка | 56 | 23 | 11,6 | 21,4 | 1075 |

| 3 | 21.09.2024 | Днестровка - Ленковцы - Мукша | 32 | 5,5 | 24 | 2,5 | 590 |

| 4 | 22.09.2024 | Мукша - Врублевцы - Субич | 43 | 8,5 | 25,5 | 9 | 875 |

| 5 | 23.09.2024 | Субич - Каменец-Подольский - Хмельницкий | 140 | 140 | - | - | 1670 |

| 390 | 296 | 61,1 | 32,9 | 5600 |

Участник и организатор - Василий Буз

Идея похода

Известняк сравнительно мягкий материал, поэтому после поднятия земной повержности и ухода воды, ручьи и реки вымыли в мощным слое известняков бывшего дна Сарматского моря глубокие овраги и каньоны. Самой крупной рекой этого региона является Днестр, который пропилил себе каньон глубиной 100 - 200 метров. Особенно непросто Днестру далось покорение известняков при пересечении Подольских Толтр. Сейчас здесь с высоких утесов открываются красивые панорамы замысловатых петель русла Днестра. Но путешествовать вдоль Днестра непросто. В результате строительства плотины Новоднестровской ГЭС в 1981 году уровень воды поднялся на 50 метров и образовалось водохранилище длиной около 200 км. Вода затопила пойму реки и берега теперь в большинстве случаев это скалы, в которые упинается русло реки. Передвижение посуху низом вдоль реки невозможно. Передвижение вдоль реки по верхней границе склонов тоже проблематично, поскольку многочисленные притоки Днестра перед впадением в него образовали ущелья и крутые овраги, глубиной порядка 100 метров, которые обычно густо заросли деревьями и кустарниками и практически непроходимы. Приходится делать длинные объезды таких оврагов. Поэтому туристы освоили лишь несколько популярных утесов с живописными панорамами. Прежде всего это места в районе затопленного села Бакота и действующего села Субич. Остальные места посещаются значительно реже. Особенно редко посещается правый берег водохранилища из-за неудобства подъездов. Целью настоящего похода было проехать вдоль Днестровского водохранилища по возможности не удаляясь от его берегов. Основное внимание уделялось редкопосещаемому велотуристами правому берегу.

День 0, 18 сентября, среда

Всю дорогу за окном шел дождь. Я даже приготовил дождевую одежду, но к моменту прибытия на ст. Рахны в 23:27 дождь прекратился. Осталась только капель с деревьев и лужи на дороге. В 24:00 начнется комендантский час, ехать по дороге после этого не желательно. Вряд ли кто-то будет здесь меня контролировать, но дорога ведет к государственной границе, можно случайно нарваться на какой-то патруль. Небо затянуто тучами, но сегодня полнолуние, сейчас полночь, луна в зените, поэтому от рассеянного света неплохо видно даже без дополнительного света. Отъехав 4 км от станции, свернул вправо в небольшой лесок. Натянул тент от продолжающейся капели с деревьев и улегся рассматривать сны.

Первый день, 19 сентября, четверг

7,4-12,5 км – пятикилометровый участок леса под названием Урочище Деребчинская дача. Посредине этого участка влево уходит дорога к лесничеству и здесь же оборудовано шикарное место для отдыха с детской площадкой, навесами со столами и скамейками, мангалами и кострищами (фото 1.1). Даже наколотые дрова лежали. И указатели в центре (фото 1.2), чтобы уставший от отдыха гражданин здесь не заблудился. Но особый интерес у меня вызвал туалет с большой бочкой для воды на крыше. Решил посмотреть его изнутри. Но не тут-то было, путь преградила входная дверь на замке. Так что зря я запережевал, все как обычно, здесь все еще управдом друг человека.

10,3 – слева заброшенная АЗС без признаков жизни. Видимо давно не работает. А вот справа корчма – вполне рабочая.

18,8 – 21,5 – с. Джурин

20,3 – пересечение давно разобранной узкоколейки. Слева была станция.

23-26,3 – с. Хоменки

37,8-40 – с. Березовка

Село Гонтовка (до 1946 г. Сербы) назвапно в честь одного из руководителей гайдамацкого восстания Ивана Гонты. Он известен прежде всего невероятной стойкостью во время казни, которая по приговору должна была продолжаться 14 дней. Ежедневно со спины срывали полосу кожи и завершалось все это четвертованием. Вместо устрашения населения эффект получился обратный.

Сворачиваю с дороги вправо, где в трехстах метрах во дворе местной школы установлен памятник Ивану Гонте (фото 1.4). Бдительные два пожилых мужика начинают выяснять, а зачем это я тут фотографирую. На школьной стене висит мемориальная доска Иоахиму Волошиновскому (фото 1.5) – уроженцу этого села польского происхождения, активному проводнику кооперативного движения среди селян Подолья и популяризатору украинского языка и культуры среди поляков.

1.1 Место для отдыха у дороги |  1.2. Указатели |  1.3. Съезд с дороги |  1.4. Памятник Ивану Гонте у Школы |  1.5. Табличка у школы |

Много лет шло обсуждение об установке большого памятника Ивану Гонте на въезде в село. То денег не было, то, вроде, они появились, но внезапно куда-то закончились. В конце концов памятник установили. Я давно здесь не был, памятник не видел, любопытно посмотреть. Он расположен справа от дороги в конце подъема на въезде в село со стороны Могилева-Подольского. Зрелище меня несколько шокировало – фото 1.6. Это не памятник народному герою, а какой-то солист местного балета исполняет танец с саблями Хачатуряна. Да и сам памятник выполнен толи из жести, толи из подобного листового метала, сквозь который светится небо через многочисленные дыры. В общем, очередное отмывание денег.

Рядом с памятником расположена скульптурная композиция (фото 1.7), которую я уже где-то видел. Толи в Буше, толи в Букатинке.

Как оказалось, к полудню разгулялся боковой юго-восточный ветер, но на дороге он почти не ощущается из-за мощных лесополос вдоль дороги.

69 – арка перед спуском в Могилев-Подольский (фото 1.8). Перед аркой блок-пост военных, проверяют автомобили. Это ожидаемо – в двух километрах граница.

Далее полуторакилометровый спуск со сбросом полутора сотен метров высоты.

В Могилеве-Подольском я хотел подкупить продуктов, если вдруг на пару дней задержусь в Молдове, и раздобыть забытую дома смазку для цепи. Последнее оказалось не так просто, поэтому пришлось покружить по городу.

В отличие от предыдущих посещений город произвел приятное впечатление отсутствием суеты и ощущением уюта. Возможно это потому, что я никуда не спешил.

Далее я планировал не ехать украинским левобережьем Днестра, а пересечь кусочек Молдовы. Во-первых, это чуть короче. Во-вторых, хотел проехать по высокому берегу Днестра с красивыми панорамами. В третьих, хотел проверить погранпереход, а то правила у нас постоянно меняются, а это фактически первый погранпереход на примерно пятисоткилометровом участке границы из-за закрытия Приднестровья и нерабочих паромов в Цекиновке и Ямполе. Я ожидал, что пересечение границы будет достаточно простым, но не думал, что настолько. Переход границы занял не более 10 минут. Это вместе с переездом по мосту через Днестр. С украинской стороны молча сделали нужные отметки. А я уж приготовился им рассказывать, куда я еду и зачем. Аж обидно, что не захотели слушать. С молдавской стороны таможенник спросил, что у меня в мешках на багажнике. Я ответил философски – все, что нужно человеку для автономного путешествия. По лицу было видно, что мужик от этого изрядно затормозил: «Груши что-ли?». Тут уже я затормозил. Мужик махнул рукой и сказал, проезжай.

76,7 – Молдова, центр города Атаки. Далее вправо на северо-запад, по равнинному асфальту, по сплошной населенке, на небольшом удалении от Днестра, через три железнодорожных переезда.

83 – закончилась населенка, количество автотранспорта на дороге значительно сократилось. Через километр поворот влево, еще один железнодорожный переезд. Еще через 400 метров слева от дороги родник. Даже два. Набираю воду для ужина и завтрака. Далее пятикилометровый подъем от Днестра с набором высоты почти 200 метров.

86,8 – вправо уходит дорога к селу Наславча вдоль высокого берега Днестра. По плану предполагалось ехать по ней, чтобы посмотреть живописные панорамы с высокого берега Днестра. Но там предстоит преодолевать грунтовые тропы на склонах, а учитывая сырость грунта после прошедших дождей это может быть непросто и небыстро. Оставляю Наславчу на следующий раз и еду дальше по асфальту.

91,7 км, 93 км, 94,5 км – пересечения железной дороги. Это не такая густая сеть железных дорог в Молдове, это одна и та же линия серпантином подымается от Днестра.

93-93,4 – город Фрунзе (фото 1.9). Если это в честь того самого Фрунзе, то он действительно наполовину молдаванин, но родился не в Молдове, а в Киргизии. И вроде даже не был никогда в Молдове. Но память о нем чтят.

1.6. Памятник Ивану Гонте на въезде в Гонтовку |  1.7. Композиция возле памятника |  1.8. Арка перед спуском в Могилев-Подольский |  1.9. город Фрунзе |  1.10. Т-150 |

96,9-98,8 – с. Бырново.

99,2 – развилка. Влево уходит дорога на Окницу

101,9 – перекресток, вправо асфальт с Указателем «Наславча». При разработке маршрута я с опаской смотрел на эту дорогу, поскольку она местами идет прямо по линии границы. Но, видимо, Молдова не Россия, здесь по линии границы ездить можно.

103,2 – погранпереход Молдова-Украина абсолютно пустой. Ни машин, ни людей, ни даже собак. Пришлось разыскивать тех, кто сделает нужные отметки.

Весь предыдущий путь проходил по асфальту не первой свежести. Где-то чуть лучше, где-то хуже с кочками и выбоинами, но вполне терпимого качества для велосипеда. И вот тут я почувствовал разницу – въезд в Украину был по пустынной дороге с идеально ровным асфальтом и яркой разметкой. Вдоль дороги щиты поясняли, что дорога построена в соответствии с программой президента Украины «Велике будiвництво».

105,2 – начало города Сокиряны. Дорога продолжает удивлять своим качеством.

107,1 – развилка. Прямо дорога по программе моего запланированного маршрута, вправо – дорога по программе президента. Даже не вспоминая, что у меня в плане впереди еще участок раскисшей грунтовки вдоль леса, сразу соглашаюсь на объезд по асфальту. До темна вряд ли доеду до леса, но вокруг полно садов, в каком-нибудь и остановлюсь на ночлег.

В Сокирянах слева у дороги на постамент воздвигнут трактор Т-150 (фото 1.10).

117 – развилка, сворачиваю влево. Через километр съехал с дороги влево в поисках места ночевки. Ночевка в большом заброшенном саду. Сад вроде яблоневый, но почему-то следов яблок я не обнаружил совсем.

За день пройдено 115 км,

Второй день, 20 сентября, четверг

Выход 7:40.

120,5-122 – с. Сербичаны

125 – за железнодорожным переездом выезжаю на запланированный трек. Движение автомобилей интенсивнее и дорога заметно похуже, чем вчера от границы.

127-129,7 – село Романковцы. В конце села и конце подъема расположена высшая точка участка маршрута плюс-минус 100км. Вероятно, здесь когда-то располагался ветряк, потому что и магазин, и станция техобслуживания так и называются: «Ветряк». А сейчас здесь расположена вышка сотовой связи. Здесь по запланированному треку следовало свернуть вправо на грунтовку. Но посмотрев на эту дорогу (фото 2.1) я снова решил продолжить путь по асфальту.

135,5 – сворачиваю с основной дороги вправо на асфальт к селу Селище.

138,2-142 – Селище. За селом дорога переходит в грейдер (фото 2.2), по которому полтора километра пологого спуска через лес. В конце этого леса начинается следующее село Братановка. Здесь сворачиваю влево на запланированный трек, идущий в пологий подъем по грунтовке на границе леса. Это северный край леса, дорога здесь не освешалась солцем, а ветра было недостаточно, чтобы ее просушить. Грунт липнет к покрышкам, но отлетает на ходу, можно ехать. Через 1,3 км лес заканчивается, трек сворачивает вправо, тут дорога уже почти сухая.

145,5 – дорога переходит в тропу, ведущую вдоль оврага круто вниз (фото 2.3). Справа глубокий овраг с отвесными стенами (фото 2.4).

147 – конец спуска. На дне оврага, как ни странно – болото (фото2.5), образовавшееся в результате завалов. Из него вытекает небольшой ручей, вдоль которого идет приемлемая для езды дорога (фото 2.6). Кстати, викимапия подсказывает, что здесь когда-то была деревня Поливанов Яр, но я каких либо ее следов не заметил.

148,2 – обозначенной на картах дороги наверх не обнаружил. Начал подыматься по тому, что нашел (фото 2.7).

2.1. По плану мне сюда |  2.2. Дорога между Селищем и Братановкой |  2.3. Начало спуска |  2.4. Овраг справа от тропы |  2.5. Болото на дне оврага |  2.6. Дорога по дну оврага |

149,6 – конец подъема и конец леса. Но дороги вдоль леса нет. Через 400 метров движения вправо вдоль леса выхожу на место, обозначенное на карте, как дорога (фото 2.8). И под слоем бурьянов она действительно там была. Еще через 300 метров выхожу на дорогу, по которой можно ехать (фото 2.9). Вскоре дорога входит в лес и становится тропой.

153 – тропа (фото 2.11) выходит к Днестру, но его за деревьями не видно. Табличка (фото 2.10) напоминает, где я нахожусь. Далее тропа выходит из леса и выводит на грунтовку, идущую по краю склонов. Здесь уже виден Днестр (фото 2.12).

2.7. Подъем в лесу |  2.8. На самом деле это дорога |  2.9. |  2.10. |  2.11. |

154,3 – Западнее (в центре фото 2.13) виден утес, на котором, вероятно, располагалась турецкая сторожевая башня, о которой пишут в некоторых источниках.

156 – тот самый утес. Его высота над Днестром около 150 метров. С него открываются прекрасные виды во все стороны (фото 2.14, 2.16). Это вот это место что ли называют турецкой сторожевой башней – фото 2.15?

Дальше двигаясь на запад нужно преодолеть овраг, желательно не сильно удаляясь от Днестра. Видна тропа, подымающаяся по противоположному склону оврага. Как к ней попасть – непонятно. Но склон позволяет двигаться к тропе напрямую по траве. С противоположного склона, оглянувшись назад, можно увидеть, что тут когда-то проходила серпантином дорога (фото 2.17)

Тропа выводит к тупиковой грунтовой дороге, ведущей к смотровой площадке у села Комаров. Тут цивилизация – лавочки установлены (фото 2.18).

2.12. Появился Днестр |  2.13. На этом утесе, вроде, была турецкая сторожевая башня. |  2.14 |  2.15 |

Глядя на скалы под смотровой площадкой, я не решился спускаться здесь к реке для преодоления следующего оврага. А зря. В попытке объехать это место я звехал в чей-то двор, сделал двухкилометровый крюк по селу и попал почти в то же место обратно. Но здесь был виден путь крутого спуска. На трехстах метрах пути сбросил более 100 метров высоты.

158,5 – В устье оврага удобная площадка для отдыха, где я расположился на обед.

2.16. Вдали мыс Каменный Нос и Бакотский залив |  2.17. Утес фото 2.13 с другой стороны |  2.18. Смотровая площадка вблизи села Комаров. |  2.19 |

Берег Днестровского водохранилища усыпан мелкими обломками ракушек, вся эта масса рыхлая и ехать здесь по кромке воды практически невозможно (фото 2.22). А дальше от воды – камни и заросли кустарника. Поэтому дальше еду по неплохой травянистой грунтовке (фото 2.23), расположенной за полосой деревьев и кустарников вдоль берега. Через пол километра выезжаю на спустившуюся по склону автомобильную грунтовку, которая дальше идет по берегу (фото 2.24), и по которой можно ехать на велосипеде.

160,25 – мыс напротив Бакотского залива (фото 2.26). Сейчас уровень воды сильно упал, обычно все камни до сплошного травяного покрова залиты водой и заехать сюда так, как это сделал я, не получится. Дальше можно либо подыматься в лоб вверх по склону, либо возвращаться и объезжать обрывистый участок берега. Выбираю первый вариант.

2.20 |  2.21 |  2.22 |  2.23 |  2.24. Восточный берег мыса Каменный нос |

По крутой тропе (фото 2.27) подъем медленный, а быстро и не надо – есть время полюбоваться прекрасными видами во все стороны (фото 2.28, 2.29).

Тропа и сам мыс Каменный нос показаны в этом видео с 23:52.

Через 500 метров подъема, набрав 110 метров высоты, попадаю на грунтовку, идущую прямо вдоль обрыва справа (фото 2.30). Здесь панорамами можно любоваться, не слезая с велосипеда. Но лучше остановиться и понаслаждаться.

2.25. Западный берег мыса Каменный нос. |  2.26. Оконечность мыса Каменный нос. |  2.27. Тропа по гребню мыса Каменный нос |  2.28. Вид на Бакотский скальный монастырь (в центре фото) |

161,5 – дальше пошли невнятные, заросшие травой грунтовки, несколько раз сбивался с пути и возвращался. Но вскоре тропа пропала окончательно. В районе 162,8 км встретил собирающую шиповник бабулю с грозной овчаркой. Говорит, что раньше здесь тропа была, но сейчас все заросло и тропы дальше нет. Ну нет, так нет. Ломлюсь по кромке поля с еще не убранной соей.

163,2 – ну вот и повезло, дальше поле убранное, но еще не перепаханное. Идти легко. Можно даже ехать, только труднее и почти с той же скоростью. Через 600 метров выбираюсь на плохонькую грунтовку вдоль леса, а еще через 250 метров дорога уходит в лес и спускается вниз.

164,6 – дорога закончилась, тупик. Дальше ни дороги, ни тропы. Только непролазные лесные заросли на крутом склоне. Но до воды то всего метров 150. Да сброса высоты метров 60. С треском и грохотом проламываюсь вниз к берегу. Проломился (фото 2.31). Оставив велосипед, по сухому руслу оврага (фото 2.32) делаю разведку с надеждой найти какие-то признаки тропы. Тщетно. Но надо выбираться. Тащу велик через дремучие заросли по крутому склону, но теперь уже вверх. Тешит меня только одна мысль – как здорово, что в этот «велопоход» я никого с собой не взял и пошел один. Вообще-то я надеялся, что как обычно вдоль берега ходят рыбаки и топчут тропы. Тем более в таком довольно густонаселенном районе. А они тут вдоль берега только плавают, а не ходят. Да и трек я не наобум проложил, а срисовал с какой-то карты, где была обозначена тропа. А по факту никаких следов тропы. Имеется в виду человечьей тропы, звериных троп полно, которыми я нередко пользовался.

166,1 – полтора километра лесных блужданий и – о чудо! Вышел на старую лесную дорогу (фото 2.33). Вероятно, это была дорога к ныне затопленному водохранилищем селу Атаки.

2.29 |  2.30 |  2.31 |  2.32 |

167,05 – снова поднялся к верхнему краю склона и краю леса. И опять информационный щит в лесу с напоминанием, где я нахожусь (фото 2.34). Дорога раздваивается. Влево она идет почти в обратном моему направлении вдоль леса и, наверно, в цивилизацию. Вправо дорога заманчиво идет вниз по склону, туда, куда мне хотелось бы. Еду вправо.

167,5 – история повторилась: дорога закончилась. И опять в двухстах метрах от берега. Опять ломлюсь сквозь заросли вниз. Опять выхожу к устью оврага, опять делаю разведку по дну оврага (фото 2.35, 2.36), но теперь на месте запланированного трека нахожу хорошую дорогу наискосок вверх (фото 2.37).

169 – лесная грунтовка выводит меня на отличный грейдер (фото 2.38), который идет от ближайшего села Днестровка к дачам на берегу Днестра.

2.33 |  2.34 |  2.35 |  2.36 |  2.37 |  2.38 |

После подъема проезжаю село Днестровака (171,8-174,1), набираю в нем воды и за селом в ореховой аллее останавливаюсь на ночлег.

За день пройдено 56 км, набор высоты 1075 м.

Третий день, 21 сентября, пятница

Выехал в 7:50. Дорога сначала огибает небольшой овраг, превращенный местными жителями в свалку, затем спускается вниз по склону (фото 3.1). Реальная дорога хорошо соответствует запланированному треку. Но это только первые полтора километра.

176 – здесь трек сворачивает влево вверх по склону. Я даже вернулся и тщательно осмотрел это и прилегающие места – нет там дороги. Хорошая лесная дорога (фото 3.2) продолжает идти на север вдоль оврага. Отворот влево вверх есть только через 300 метров. Двигаюсь по этой дороге. Эту дорогу используют лесорубы – то тут, то там видны следы спила деревьев. Чем дальше вверх, тем реже они туда забираются и дорога становится все хуже.

177 - перед старой сильно заросшей вырубкой дорога заканчивается. Дальше передвигаться сложно даже налегке без велосипеда. На месте вырубленного леса начал буйно расти густой подлесок. Часть веток не выдерживала конкуренции, засыхала и обламывалась. И это ветки до 5 сантиметров диаметром и 3-5 метров длиной. Получился густой молодой лес, хаотично заваленный такими ветками. Ширина этой вырубки, которую следует преодолеть, около 200 метров. Нашел наиболее удобное место для прохода, слегка проломал и разобрал мешающие ветки и прошел эти заросли. Далее дорога была весьма сомнительная, но по ней доехал до края леса. Дальше в поле дороги не было. Да и увела эта дорога несколько вправо от нужного мне направления. Возвращаюсь и по лесным дорогам пытаюсь выехать левее. Вдруг попадаю на отличный лесной грейдер (фото 3.3) а за поворотом въезжаю во двор лесничества. От этого лесничества к селу идет хорошая гравийная и грунтовая дорога.

180,6 – въезжаю в село Бабин. Через 2 км езды по селу по треку попадаю к роднику на окраине села (фото 3.4). Родник пересох. Дальше тропы нет, всек заросло кустарником и бурьянами (фото 3.5). В 40 метрах от родника должен быть водопад Гупало. Но водопада неслышно и непонятно, как к нему пробраться. Возвращаюсь и объезжаю этот участок маршрута.

Есть видео про путь к водопаду Гупало. Он идет вдоль речки Бабинка и показан в видео с 12:58. Съемки были весной при минимуме растительности, но все равно тропа местами не очень видна. Очевидно, что заход к водопаду был с другой стороны. Сам водопад с 14:00. Неподалеку водопада есть источник (с 17:30), который почему-то совсем не такой, к которому пришел я (фото 3.4). В общем, с водопадом Гупало надо еще разбираться.

184 - в центре села установлен памятник Лидии Липковской (фото 3.6), оперной певице, солистке Мариинского театра в начале 20 века, уроженке этого села. Памятник установлен в 2009 году, т.е. у нас есть места, где памятники не только разрушают, но и устанавливают, что радует. Но Лидия Липковская считается российской певицей, так что, еще не вечер. Вон у нас тоже до недавнего времени была улица имени уроженца Одессы Исаака Бабеля.

185,2 – на окраине села упираюсь в асфальтовую дорогу и сворачиваю на нее вправо к селу Грушевцы (фото 3.7). Через 3,5 км, перед началом села сворачиваю влево на грунтовку, чтобы кратчайшим путем выйти на запланированный трек. Но тут понимаю, что несколько перестарался со срезанием маршрута – в стороне остается важная достопримечательность - Шишковы горбы. Поэтому еду по треку в обратном направлении к этим горбам.

3.1 |  3.2 |  3.3. Дорога в лесу возле лесничества |  3.4. Источник |  3.5. Конец тропы у источника |  3.6. Памятник Лидии Липковской |  3.7. У подножия Шишковых горбов |

Сначала по дороге, затем по тропинке, спускаюсь к роучью, затем подымаюсь по травянистому склону.

192,2 – Шишковы горбы (фото 33.7-3.11) представляют собой несколько скал, и даже каменных столбов, возвышающихся над склонами Днестра. Трудно поверить, но это остатки кораллового рифа когда-то существовавшего здесь древнего моря. На одном из горбов установлена часовня (фото 3.8, 3.11).

Как видно из фото 3.10, севернее этого места в пределах полутора километров расположено еще несколько подобных скальных выходов. И я должен был ехать вдоль них по запланированному треку, но из-за непроходимости за селом Бабин я вынужден был изменить маршрут.

Спускаюсь с Шишковых горбов обратно к ручью, тем же маршрутом пересекаю село Нагоряны и далее еду на юго-запад полевой грунтовкой.

195 – колодец в поле у дороги, рядом столик с лавкой и дерево, создающее тень. К электричке в Ленковцах я, видимо, не успеваю, потому привал и перекус. К концу привала наблюдал, как на соседнем холме ползла электричка, на которую я опоздал.

195,8 – дальше дорога должна идти вдоль леса, но ее нет, она распахана и засеяна. Двигаюсь вдоль кромки поля и через 400 метров снова выбираюсь на дорогу (фото 3.12).

197 – пересекаю долину р. Сурша. Рядом овчарня и несколько загонов для овец (фото 3.13).

199,2 – Т-образный перекресток. По плану мне надо вправо и далее кратчайшим путем к станции Ленковцы. Но, как оказалось, там проезда нет, на месте дороги сплошные заросли. Возвращаюсь и еду через центр села Ленковцы.

3.8 |  3.9 |  3.10 |  3.11 |

3.12 |  3.13 |

Обедняя электричка, на которой я хотел переехать через Днестр, ушла, а вечерняя будет через 4 часа. Можно, конечно, переправиться паромом, но я не знаю его расписания и к нему еще ехать. В общем, быстрее не будет. Получилась полудневка, в ходе которой я докупил продукты, два раза пообедал, зарядил аккумуляторы, произвел мелкий ремонт одежды и профилактику велосипеда.

203,7 - ст. Ленковцы. Есть здание станции, но оно необитаемо, окна замурованы стальными щитами. Вечерняя электричка по расписанию ожидалась в 18:33, но несколько опоздала. Вообще-то это была не электричка, тут дорога не электрофицирована, это был пригородный поезд из двух вагонов. Моя цель - переехать по мосту на левый берег, для чего достаточно через 7 минут выйти на следующей остановке. Но я решил выйти через 20 минут на третьей остановке Мукша, чтобы сократить объезд.

214 - ст. Мукша. Здесь и далее в текущем километраже учтено расстояние между станциями Ленковцы и Мукша (10,3 км), чтобы не было разнобоя между описанием и треком. Но в общем пробеге это расстояние не учитывается. Далее по довольно замысловатой траектории преодолел долину реки Мукша. Глубина этой долины около 60 метров, что довольно мало для здешних мест. Все дороги грунтовые. Чтобы успеть засветло добраться до удобного места ночлега в спешке ринулся вброд переходить реку Мукша, не заметив, что чуть выше по течению есть пешеходный мостик.

216,7 - на высоком берегу излучины реки на краю леса остановился на ночлег.

За день пройдено 32 км, набор высоты 590 м.

Четвертый день, 22 сентября, суббота

Выехал в 7:30. Справа в легком утреннем тумане излучина р. Мукша (фото 4.1)

217,5 - конец леса справа. Здесь я планировал уйти вправо к Днестру по одной из полевых дорог. Но ни дорог, ни троп нет, все перепахано. Еду дальше прямо. Через 1,4 км упираюсь в ровный прямой грейдер (фото 4.2), на который и сворачиваю вправо.

221,1 - сворачиваю влево на грунтовку. Справа затопленное водохранилищем устье р. Мукша (фото 4.3). Через 800 метров поляна перед спуском к Днестру (фото 4.4). Здесь установлен бетонный столбик с табличкой (фото 4.5), извещающей о том, что на этом месте расположен охраняемый государством памятник археологии - городище времен Киевской Руси. Действительно, на фото за столбиком виден вал этого городища. Несмотря на угрозы за повреждение, автомобилисты смело проложили дорогу прямо через вал.Этот вал огораживает территорию круглой формы диаметром порядка 60 метров и хорошо виден как на местности, так и на спутниковых снимках.

4.1 |  4.2 |  4.3 |  4.4 |  4.5 |

От городища на север уходит грунтовка (фото 4.6) вдоль крутого склона Днестра. По ней я и поехал, предвкушая, как я теперь буду прямо с седла велосипеда наслаждаться живописными панорамами Днестровских круч. Но облом произошел через 300 метров - дорога закончилась на небольшой полянке для пикника. Далее либо крутой спуск к Днестру без тропы, но с зарослями шиповника, либо густая лесополоса в основном из терна и шиповника, отделяюшая склон от поля, либо обратный путь по той же дороге. Обратно - это не спортивно, поэтому нахожу место в лесополосе, где можно продраться к полю. Но там перспектива не менее захватывающая - поле недавно перепахано, причем вплотную к кустарнику (фото 4.7). Пешком по вспаханному полю 2 км до лесополосы на горизонте (фото 4.8), а затем еще полтора вдоль нее по такому же вспаханному полю. Справа глубокий овраг с крутыми склонами, перебраться через который почти нереально из-за зарослей. Но и смысла в этом нет, поскольку с той стороны оврага такое же вспаханное поле без дорог и троп. А на спутниковых снимках видна грунтовка вдоль оврага и даже тропа вниз к Днестру.

225,4 - двигаясь вдоль лесополосы упираюсь в грунтовку (фото 4.9). Здесь земледельцы пока не решаются перепахать дорогу рыбакам. Еду по этой грунтовке влево. Справа начинается село Баговица. Три километра по селу, затем еще полтора километра полевой грунтовки и упираюсь в дорогу с приличным асфальтом, на которую сворачиваю вправо. Через километр подъема (10%) по этому асфальту курган защитникам Украины и развилка. Основная асфальтовая дорога уходит вправо на спуск, а прямо идет заброшенная каменистая дорога. Мне бы лучше прямо, но после вспаханного поля сильно не хочется уходить с асфальта, да еще со спуском. Да и Днестр там, не стоит от него удаляться.

4.6 |  4.7. А на спутниковых снимках здесь дорога |  4.8. Вот так до лесополосы на горизонте и вдоль нее за горизонт |  4.9 |  4.10 |

232,7 - в начале села Врублевцы сворачиваю влево на грунтовку.

234,2 - конец села. Через 0,5 км свернул вправо в надежде выехать к краю крутых склонов и найти вдоль них проезд или проход. Упираюсь в непроходимые заросли деревьев и кустарников в начале склона. Реки почти не видно. Местность называется "Урочише Врублевские скалы", хотя никаких скал не видно и где они - не понятно. Спутниковые снимки говорят, что довольно большой скальный массив есть севернее, примерно посредине между селами Врублевцы и Китайгород. Но они окружены большим массивом густого леса. Вдоль склона на карте нарисована тропа. Но есть ли она и как к ней пробраться, непонятно. Все заросло. Возвращаюсь к дороге.

236,4 - развилка. Еду вправо, ближе к реке. Начинается спуск вдоль леса справа в овраг. Но дорога заросшая и сильно сомнительная. Большое подозрение, что она тупиковая. Возвращаюсь к развилке и еду влево. Через 400 метров большой сад, огороженный большим забором. Объезда нет. Еду по дороге через сад. Дорога огибает пруд, на берегу которого строение. Людей нет, только удочки в пруду. Опасаюсь собак, но их пока тоже нет. В конце сада упираюсь в закрытые ворота. И вот тут меня встречает большой пес. Но, к счастью, он на цепи. Пытаюсь с ним ласково поговорить - не помогает, пес необщительный попался. Немного поколдовав с запорами в воротах удается их открыть. Выбираюсь на каменистую дорогу, по которой я не поехал на развилке возде кургана. Дорога идет на спуск (~5%). Через километр спуска дорога сворачивает влево, а справа примыкает совсем заброшенная и заросшая грунтовка. Возможно это та дорога, по которой я не поехал два километра назад. А может и нет, уточнять буду в другой раз.

Дорога серпантином спускается через небольшой дачный поселок с десятком хаотично разбросанных по склону домиков. Спуск довольно тяжелый, кроме крупных камней на дороге встречаются и выходы скальной породы (фото 4.10).

239,6 - речка Тернава (фото 4.11) и старый мост через нее (фото 4.12). За мостом табличка (фото 4.13), извещаюшая о том, что здесь проходит экологическая тропа "Китайгородское отслоение". Здесь же описание этого самого отслоения. "Китайгородское отслоение - один из самых полных в мире разрезов отложений силура и девона, международный геологический эталон отслоений третьего и четвертого периодов палеозойской эры. Начинается отслоение на левом берегу речки Тернава и охватывает весь склон пригорка на околице села Китайгород". Поленился я идти по тропе - это крутой подъем с набором высоты более ста метров, а потом такой же спуск. Зря не пошел. Я стремился побыстрее попасть к обрывам Днестра. Но у меня в конце дня там образовалась куча времени, которое можно было бы использовать более рационально.

В общем - Китайгород в другой раз, еду по левому берегу Тернавы. Ни реки, ни скал с другой стороны совсем не видно, за последние годы берега сильно зарости деревьями. Но все-же есть просвет, в котором видно это самое Китайгородское отслоение (фото 4.14).

Через километр от моста начинается подъем серпантином с набором 160 метров высоты. Дорога такая же каменистая, местами со скальными выходами (фото 4.15).

4.11. Река Тернава |  4.12. Мост через Тернаву |  4.13. Информационный щит об экологической тропе |  4.14. Геологический памятник "Китайгородское отслоение" |  4.15. Дорога в подъем |

На подъеме встречаются напоминания о том, что уже осень (фото 4.16). В конце подъема красивые виды на долину реки Тернава (фото 4.17, 4.18).

243,8-245,8 - село Демшин. В конце села грунтовая дорога уходит влево. Возвращаюсь и по тропинке преодолеваю овраг. После подъема тропа теряется в траве. Но трава низкорослая, передвигаться легко.

4.16. Признаки осени |  4.17. Вид на долину р. Тернава и Китайгородское отслоение |  4.18. Вид на Тернаву в сторону Днестра |  4.19. Вид на Днестр с утеса за селом Демшин. |

247,4 - вышел на утес, с которого открывается прекрасная панорама Днестра (фото 4.19). Высота утеса над водой здесь 140 метров. Через 300 метров еще один утес с такой же замечательной панорамой (фото 4.20). Судя по заросшей тропе к утесу (фото 4.21), люди сюда ходят не так часто.

В траве видна тропа, круто спускающаяся на юго-восток, иду по ней. Впереди видно место, обозначенное на карте, как водопад Демшин (фото 4.22). В скалистом склоне виден большой грот (в центре фото 4.22). Но из-за зарослей ни подойти, ни разглядеть его лучше не получается. Тропа уходит в лес. Здесь приходится преодолевать крутой овраг. Пройдя немного по ровному лесу - еще один. Затем еще. И так четыре раза. Удивутельно, почему дождевые потоки не сформировали один овраг. За последним оврагом тропа потерялась окончательно. Иду через бурелом на юго-запад и выхожу на край леса и начало крутого склона, вдоль которого идет хорошая тропа. Сначала ухожу по тропе вправо, чтобы посмотреть ущелье с гротом, а может и водопад. Ничего не увидел, только заросли в ущелье и фрагменты скал (фото 4.23). Предыдущий утес, с которого фото 4.20, в центре фото 4.23. Обозначенный на карте водопад, вероятно, существует только в дождливую погоду, раз в оврагах я ручья не встречал. Разве что из скал вытекает какой-нибудь источник.

4.20 |  4.21 |  4.22. Ущелье якобы с водопадом Демшин |  4.23. Вид с восточного края ущелья фото 4.22 |

Возвращаюсь и двигаюсь по тропе вдоль склона. Впереди прекрасная панорама (фото 4.24) и сзади не слабее (фото 4.25). Тропа уходит в лес.

249 - сворачиваю вправо вниз на тропу через лес вдоль склона, поскольку основная тропа прямо идет в село, куда мне не надо. Через 300 метров тропа теряется. Рядом село, так что троп должно быть много. Иду через лес и снова нахожу тропу.

249,5 - тропа выводит к глэмпингу Бавки. Это несколько домиков и места для отдыха с прекрасным видом на Днестр. Отсюда уже идет дорога. Через 300 метров спускаюсь по тропе к роднику (фото 4.26).

Справа остается часовня, подымаюсь по тропе на утес. Точнее, здесь цепочка из нескольких утесов с прекрасными панорамами (фото 4.27-4.30). Здесь уже хорошо натоптанные тропы множеством туристов. Рядом село и автомобильная дорога.

4.24. Берег Днестра возле села Субич |  4.25. Вид на днестр в сторону села Демшин |  4.26. Источник возле села Субич |  4.27. Один из утесов возле села Субич |

4.28 |  4.29 |  4.30 |

От часовни вниз ведет тропа к скальному монастырю. Туда я не пошел. Тащить велик вниз-вверх неразумно, перепад высот там приличный и тропа не простая, а оставлять его тоже не хочется, здесь довольно людно. задумал я дождаться темноты и заночевать прямо на одном из утесов. А утром, во первых, свысока посмотреть на утренний туман над рекой, во вторых, по утреннему безлюдью сбегать к монастырю. Но почему-то к вечеру стали прибывать туристы и на утесах становилось все более людно. Воскресенье все-таки. Не дождался я, когда они разъедутся по домам, и поехал дальше. Зря, надо было все-таки где-то там рядом заночевать.

За 4 дня движения у меня накопилось некоторое отставание от графика и завтра по запланированному треку я могу не успеть к поезду. Поэтому решил изменить маршрут, завтра ехать в Каменец-Подольский и оттуда электричкой в Хмельницкий.

260,3 - заночевал за придорожной лесополосой. За день пройдено 43 км, набор высоты 875 метров.

Пятый день, 23 сентября, воскресенье

Электричка из Каменца в Хмельницкий уходит в 14:15. До Каменца 30 км, т.е. у меня куча времени. Позавтракав и заклеив вчерашние проколы выехал около 9:00. Дорога - обычный асфальт, интенсивность движения автотранспорта слабая, один большой спуск/подъем глубиной порядка 180 метров и несколько поменьше.

На одном из подъемов порадовал плакат волонтерской организации "Прибери в горах" (фото 5.1). Молодцы ребята. По дороге размышлял, чем заняться в Каменце до поезда. Почему-то вспомнилось место, в котором я давно не был - могила Ежи Володыевского (прототипа одного из главных героев исторической трилогии Генрика Сенкевича) во дворе необычного костела с турецким минатетом.

Проехал через вокзал на всякий случай, убедился в правильности известного мне времени отправления поезда, пересек город и добрался до костела Святых Апостолов Петра и Павла (фото 5.2). Костел необычен прежде всего тем, что вплотную к нему примыкает турецкий минарет. Во время турецкого правления, которое здесь в 17 веке продолжалось 27 лет, турки не стали разрушать христианский костел, а лишь построили рядом минарет и превратили его в мечеть. Когда поляки отвоевали город обратно, они таже не стали разрушать минарет, а лишь установили на нем сверху статую Богородицы. Во внутреннем дворе костела располагалось кладбище знатных особ. Среди могил при каком-то давнем посещении (может 20 лет назад, может 40 - не помню) я видел и могилу Ежи Володыевского. Но сейчас был обескуражен тем, что ничего не узнавал, все могилы располагались совершенно иначе, чем у меня в памяти. Могилу Володыевского я найти не мог. Пришлось обратиться к местному знатоку, который и указал мне памятник (фото 5.3). В моей памяти это был старый крест из белого мрамора, а сейчас это какой-то новодел, расположенный совсем в другом месте. Был несколько шокирован такой реконструкцией кладбища.

Остаток времени провел в парке у фонтана на лавочке, где развернул солнечную зарядку для телефона.

В парке напротив здания горсовета сохранился постамент (фото 5.4), на котором когда-то стоял танк Т-34. Это был памятник бойцам танкового корпуса, освобождавшего Каменец-Подольский в 1944 году. Сейчас вокруг постамента расположили инсталляцию из фотографий погибших на Донбассе и переименовали парк танкистов в сквер Героев.

Среди нового также обнаружил памятник юному козаку-оруженосцу Джуре (фото 5.5). Все же есть места, где памятники устанавливают, а не только разрушают.

5.1. Работа волонтеров |  5.2. Костела Святых Апостолов Петра и Павла |  5.3. Памятник Ежи Володыевскому |  5.4. Сквер Героев |  5.5. Памятник юному козаку-оруженосцу Джуре |  5.6. Вокзал Каменца-Подольского |

Поразил железнодорожный вокзал (фото 5.6). Огромное здание, два часа дня и полное запустение - ни души вокруг. Когда-то это было оживленное место со множеством проходящих поездов. Каменец-Подольский находится на железнодорожной ветке, ведущей из Хмельницкого в Черновцы и далее в Румынию. Этот путь втрое короче, чем используемый сейчас путь через Львов. Но на его пути есть семнадцатикилометровый участок, проходящий через территорию Молдовы. Вот поэтому железнодорожное передвижение здесь умерло. Остался один поезд в Киев да пара электричек в Хмельницкий.

Пришло время прибытия моей электрички, но ее нет. Иду в вокзальные службы выяснять обстановку. Оказалось, что сегодня электричку отменили из-за ремонта путей. А чего я тогда пол дня занимаюсь непонятно, чем? И зачем я вообще заехал в Каменец, лучше бы ехал прямо по запланированному маршруту.

Собираю разобранный и зачехленный к поезду велосипед и выезжаю из Каменца в направлении Хмельницкого. Три часа дня, до Хмельницкого чуть больше ста километров, часть пути, вероятно, придется ехать в темноте. Я не планировал ночной езды, но все необходимое для этого у меня есть. Дорога - хороший асфальт, но автотранспорта много. Путь довольно унылый в сравнении с предыдущими днями. За Ярмолинцами пришла ночь. От слепящих фар многочисленных авто ехать напряженно.

На въезде в Хмельницкий как назло разрядился телефон. Ни путь к вокзалу определить, ни выяснить обстановку с поездами и билетами на них. Опрашиваю прохожих, которых почему-то очень мало, хотя время еще не позднее. Немного попетляв по темным улицам, всеже нахожу вокзал. И билет для меня есть на поезд № 12 Львов - Одесса в 23:20. До поезда больше часа, успеваю зарядить телефон и перекусить.

Размышления и выводы

|

Решение не брать палатку в этот поход, а ограничиться тентом, было правильным. Да и тент я устанавливал лишь первые две ночи из пяти. Но ночевать приходилось под деревьями, чтобы спальник не отсырел от росы.

Костров не разводил совсем, обошелся газовой горелкой.

Конец лета и начало осени являются не лучшим временем для велопохода в этих местах. Листва на деревьях затрудняла обзор, иногда препятствовали передвижению могучие к этому времени бурьяны.

Комаров практически не было, но днем в лесах донимали полчища мелких мух. Вероятно более удобным временем для велопохода в этих местах будет поздняя осень, а еще лучше весна до распускания листвы - конец марта/начало апреля.

Ожидалось, что возможным плюсом для осеннего времени будет существенно упавший уровень воды в водохранилище, но вдоль берега на пройденном маршруте ездить не удавалось либо из-за зарослей растительности, либо из-за рыхлых ракушек и камней, либо из-за упирающихся в воду скал.

Вдоль склонов Днестра немало дорог, которые есть на картах и спутниковых снимках, сейчас распаханы, либо заросли и передвижение по ним затруднительно. Кроме того, прилегающие к Днестру крутые и скалистые овраги, заросшие кустарником, не дают возможности передвигаться вдоль Днестра. А передвижение вдоль берега невозможно из-за его отсутствия - скалы нередко обрываются в воду. Кроме того, иногда возникало острое желание перебраться на противоположный берег Днестра. В таких условиях интересным был бы вело-водный маршрут. Но тут возникают жесткие требования к плавсредству - его вес должен быть в пределах 2-3 кг на человека, на нем свободно должны размещаться велосипеды и его сборка-разборка должна занимать не более получаса, чтобы в течение дня можно было несколько раз в день менять способ передвижения.

Уже после возвращения домой я обнаружил следующую любопытную информацию. В 4-й книге «Истории» Геродот писал:

"Кроме множества огромных рек, нет в этой стране больше ничего достопримечательного. Впрочем, помимо этих рек и обширного протяжения равнины, я должен упомянуть об одной диковине. В скале у реки Тираса (теперешний Днестр) местные жители показывают отпечаток ступни Геракла, похожий на след человеческой ноги длиной в 2 локтя."

Об этом есть еще такая легенда. Якобы Геракл в поисках сочной травы для своих быков погнал стадо к Понту Эвксинскому (Черному морю). Долго шло стадо и остановилось на морском берегу. Но здесь не было пресной воды для питья, и Геракл погнал быков дальше к северу. Остановились они у реки Тирас (Днестр). Быки стали пить вкусную воду и разбрелись в стороны, с жадностью жуя траву. Наступила ночь и в степи похолодало. Взобравшись на скалу над Тирасом, чтобы лучше видеть свое стадо, Геракл завернулся в львиную шкуру и улегся на вершине. Вскоре он заснул и крепко спал до рассвета, пока первые лучи солнца не коснулись его век и не разбудили героя. Но когда он проснулся — ни коней, ни колесницы его не было. С яростью топнул ногой о скалу Геракл. Да так сильно, что на скале той навек остался отпечаток его богатырской ступни…

Так вот, по одной из версий речь вроде бы об одном из утесов на фото 2.16, 2.19, 2.21. Кто-то пытался найти этот след и обнаружил там еще и пещеру, которая, кстати, тоже упоминается в продолжении легенды. Пещеры я не видел, но в скалах есть немало мелких гротов, в которых гнездится множество воронов. Wikimapia утверждает, что я неверно предположил, что турецкая сторожевая башня в скале - это то, что на фото 2.15. По ее мнению она должна быть в скале на фото 2.21. Вполне возможно, что пещера возле следа Геракла и сторожевая башня в скале - это одно и то же. Какой-то внятной информации обо всем этом я не нашел. Необходимо более внимательно осмотреть эти утесы, но это тема другой поездки.

Когда-то я был в селе Китайгород и кроме красивых видов на долину Тернавы ничего не запомнилось. От замка, который здесь ранее был, не осталось ничего. Вроде бы, это село имеет прямую связь с Китайгородом, который в Москве. Но не село названо в честь московского Китайгорода, а скорее наоборот, московский Китайгород назван в честь этого неприметного села. Дело в том, что отсюда родом Елена Глинская, мать Ивана Грозного, по указанию которой и была построена каменная стена вокруг части Москвы, которая и названа была Китайгородом. Еще интерес представляет старое кладбище, о котором я раньше не знал. Интересно также, сохранился ли сравнительно недавно установленный странный памятник стрельцам, которые сопровождали Елену Глинскую в Москву. Еще есть мнение, что здесь располагалась столица гуннов во времена Атиллы, а также, что здесь был отмеченный Птоломеем город Метониум. Не слишком ли много для небольшого села? Возможно, что большая часть этой информации является мифами, но все равно интересно посмотреть эти места своими глазами с учетом перечисленного.

Южнее Китайгорода расположено урочище Окунь, протянувшееся вдоль одноименного ручья с несколькими водопадами. Сейчас оно сильно заросло и с велосипедом там маловероятно пробраться, но в пешую радиалку сходить можно.

Восточнее Китайгорода есть маленькое селение Печера, на северо-запад от которого в продолжении урочища Окунь есть место, обозначенное на карте "Пещерный скит".

Южнее села Яруга на крутом берегу Днестра есть толтра со странным названием Козья церковь. Я не смог к ней добраться из-за перепаханного поля и дорог вдоль него. Возможно к этому месту можно подобраться с другой, восточной стороны.

Есть интересный опыт пеших походов в этом регионе, например, поход по хмельницкой области вдоль притоков Днестра Тернава и Студеница. Судя по фото и треку, большая часть такого маршрута вполне пригодна для велопохода. К сожалению, отчет об этом походе я увидел лишь после возаращения домой. Часть этого маршрута сделала бы последний день моего похода значительно интереснее.

Нужно сказать, что и на Западной Украине есть еще места, где не ступала нога декоммунизатора (см. фото 1-2 ниже).

Фото 1. |  Фото 2. |

В этом походе я с трудом узнавал некоторые ранее знакомые места. Все сильно заросло деревьями и кустарниками. Вот пример из нескольких фото на мосту в устье Тернавы, сделанных в разные годы. Фото взяты из отчетов

http://shatuni.narod.ru/0506/podol/index.htm,

https://shatuny.narod.ru/14/karpaty14.htm,

https://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=156166

На фото 3 вид на речку с моста в 2014 г. и в 2024. Не только непосредственно берег поглотила буйная растительность, но и на некотором удалении от реки выросли могучие деревья.

На фото 4 собственно мост в 2006, 2015 и 2024 годах. Изменения очевидны.

Ну и на фото 5 спутниковые снимки этого места из https://earth.google.com , сделанные в 2010 и 2020 годах. Видно, что за 10 лет в долине реки выросли большие деревья, а крутые каменистые склоны начали активно осваивать кустарники. И это фото еще 2020 года, а не 2024.

Фото 3. |  Фото 4. |  Фото 5. |  Фото 6. |

Такое мощное наступление природы можно было бы связать с созданием Днестровского водохранилища, но водохранилище возникло в 1981 году и за первые 30 лет изменений почти не было, все произошло за последнее десятилетие.

Случайно наткнулся на акварели Наполеона Орды с видом этих мест, созданные в период 1871-1874 годов, представленные на фото 6. На верхнем рисунке долина реки Тернава возле Китайгорода, на нижнем - все тот же мост через речку, о котором были фото 3-5. Видны абсолютно голые склоны и одинокие деревья вдоль реки и дороги. Кроме подтверждения того, что долина сильно заросла в последние годы, удивила полноводность реки Тернава задолго до создания водохранилища в этом месте.

По рассказам в горе Теремец, что возле села Колодиевка, ранее существовала сквозная пещера, по которой свободно проезжал конный всадник. Потом она, вроде бы, обвалилась. Также я видел фото живописных останцев грибовидной формы в районе этой горы, но локализовать их не смог. С другой стороны, в северной части этой горы есть скала-останец "Бабин писок", внятных фотографий которой я так и не смог найти. Возможно это одно и то же.

Для прояснения возникших вопросов хорошо бы провести еще одну поездку по этим местам весной до распускания листьев и роста травостоя (начало апреля).

Перечень ссылок на велопоходы